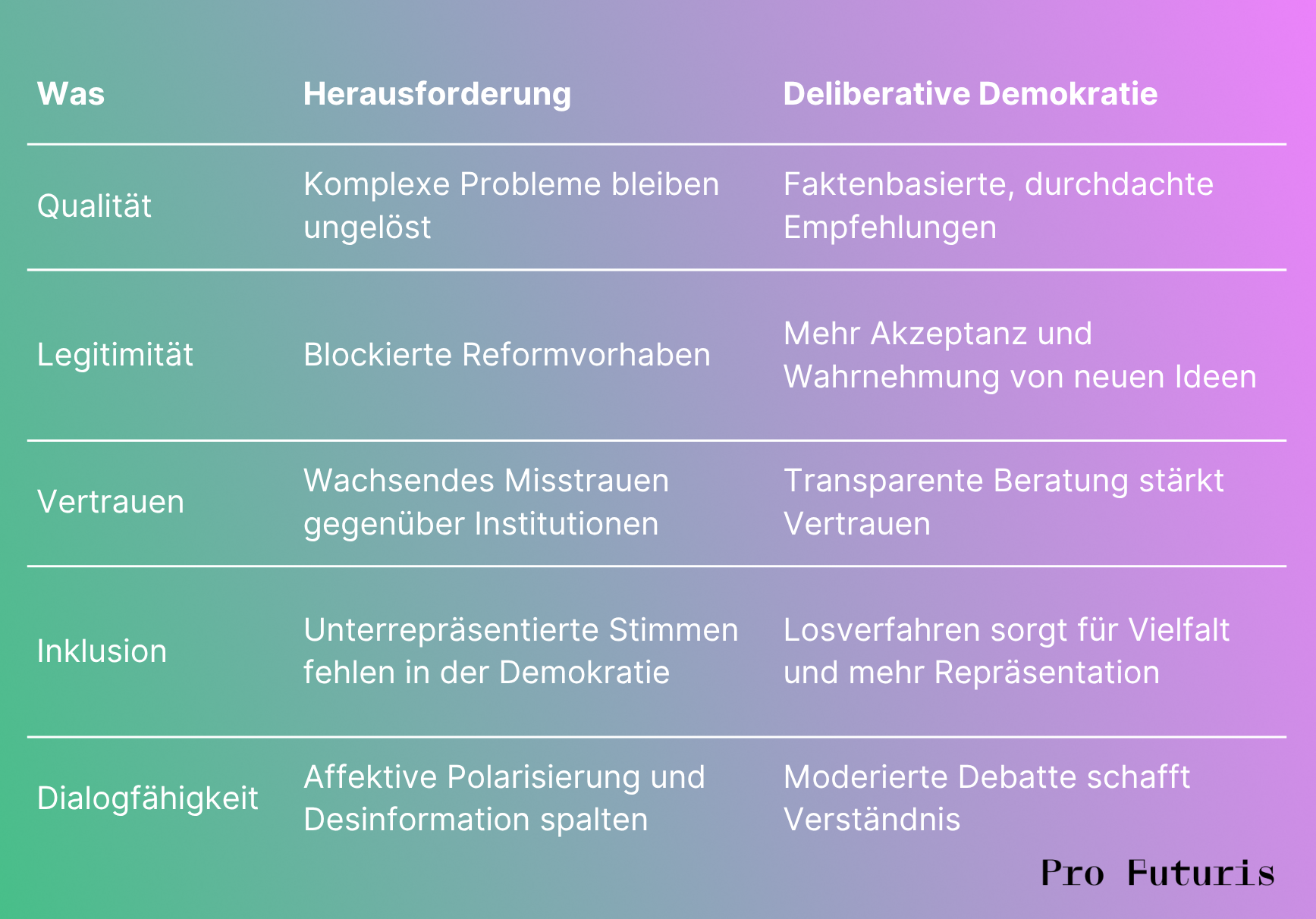

Im ersten Beitrag dieser Reihe «Demokratische Räume für kollektive Intelligenz» haben wir aufgezeigt: Das Potenzial für deliberative Verfahren in der Schweiz ist gross. Solche Verfahren können geeignet sein, unser System sinnvoll zu ergänzen – gerade dort, wo die politische Lösungsfindung stockt. Über vierzig Jahre theoretische Forschung sowie praktische Erkenntnisse aus diversen internationalen Fallstudien weisen auf fünf zentrale Wirkungen hin (OECD, 2020; Bertelsmann-Stiftung, 2020).

Deliberative Verfahren schaffen strukturierte Räume für Lernen, Abwägen und gemeinsames Erarbeiten von Empfehlungen. OECD-Auswertungen zeigen, dass politische Entscheidungen, die aus solchen Prozessen hervorgehen, oft faktenbasierter, ausgewogener und zukunftsorientierter sind als Entscheidungen von rein parteipolitischen Gremien. Ein Beispiel ist der Bevölkerungsrat Convention Citoyenne pour le Climat in Frankreich (2019–2020): 150 zufällig ausgewählte Bürger:innen entwickelten 149 detaillierte Vorschläge zur Lösung der Klimakrise, von denen 146 von Präsident Macron als Regierungsvorhaben übernommen wurden. Eine offizielle und umfangreiche Dokumentation des französischen Staats gibt Einblick, inwiefern und wie die Empfehlungen des Bevölkerungsrats umgesetzt werden. Auch in Kanada (British Columbia, 2004) erarbeitete ein Bevölkerungsrat zur Wahlrechtsreform ein komplexes, aber breit akzeptiertes Modell – ein Ergebnis intensiver Lern- und Beratungsphasen (OECD, 2020, S. 60–65).

Für die Schweiz erscheinen diese Erkenntnisse zentral: Der Demokratiemonitor 2023 von Pro Futuris zeigte, dass nur 41 % der Bevölkerung glauben, die Politik könne Lösungen für die grossen Probleme unserer Zeit finden. Themen wie Klimapolitik, Altersvorsorge oder die Reform des Gesundheitssystems sind komplex und stark polarisierend, was breit akzeptierte Reformen erschwert und werte- und moralbasierte Richtungsentscheide voraussetzt. Deliberative Formate könnten hier belastbare Entscheidungsgrundlagen schaffen, die parteiübergreifend tragfähig sind.

Die OECD belegt: Repräsentativ zusammengesetzte Gruppen, die über politische Fragen beraten, erhöhen die wahrgenommene Legitimität von Entscheidungen, die auf diesen Beratungen basieren – selbst dann, wenn diese Entscheidungen kontrovers sind. Das Beispiel aus Irland zum Schwangerschaftsabbruch ist ein klassisches Beispiel: 2016 bereitete der Bevölkerungsrat Citizens’ Assembly mit 99 Mitgliedern die Volksabstimmung vor, die schliesslich zu einer Verfassungsänderung führte. Entscheidend war, dass Parlament und Regierung die Empfehlungen dieses Bevölkerungsrats transparent in den Gesetzgebungsprozess einbanden (OECD, 2020, S. 87–91).

In der Schweiz haben Volksentscheide grundsätzlich eine hohe Legitimität. Doch aufgrund der Möglichkeit, dass gegen ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz das Referendum ergriffen wird, bleiben politisch heikle Reformen oft blockiert – etwa die Europapolitik oder die Reform der AHV. Deliberative Formate könnten als dem parlamentarischen Prozess vorgelagerte Konsultation wirken, um Blockaden zu überwinden. Eine repräsentative Gruppe könnte Reformoptionen erarbeiten, die im Fall einer Volksabstimmung höhere Akzeptanz in der Stimmbevölkerung finden, weil sie auf einem breiten, partizipativen Fundament beruhen.

Laut OECD (2020, S. 72–75) stärkt die Einbindung von Bürger:innen in strukturierte Beratungsprozesse das Vertrauen in Institutionen, da politische Entscheidungen nicht «hinter verschlossenen Türen» gefällt werden, sondern sichtbar von einer vielfältigen Bevölkerung mitgeprägt werden. In Ostbelgien hat die Einrichtung eines permanenten Bevölkerungsrats zu einer messbaren Steigerung des Vertrauens der Bürger:innen in das regionale Parlament geführt. Ähnliche Tendenzen zeigen sich in Australien, wo lokale Bürger:innenpanels die Akzeptanz umstrittener Infrastrukturprojekte verbesserten.

In der Schweiz ist das Vertrauen ins politische System mit 54,1 % (BFS 2022) hoch, aber ungleich verteilt: Laut der Polarisierungsstudienreihe von Pro Futuris und der Stiftung Mercator Schweiz misstrauen bestimmte Schichten von Wählenden Bundesrat, Parlament und Justiz deutlich. Die Studienreihe zeigt zudem einen Zusammenhang zwischen hoher affektiver Polarisierung und einem tiefen Vertrauen in politische und gesellschaftliche Institutionen sowie einer tieferen Wertschätzung des Austauschs mit Andersdenkenden (vgl. Teil 1 und Teil 3 der Studienreihe). Die Evaluation des Zukunftsrats U24 von Pro Futuris deutet darauf hin, dass deliberative Beteiligung diesem Trend entgegenwirken kann: Die jungen Zukunftsrät:innen gaben nach ihrer Teilnahme häufiger an, mehr Vertrauen in die Institutionen zu haben als solche, die nicht am Zukunftsrat U24 teilgenommen hatten (Policy Analytics, 2024).

Repräsentative deliberative Prozesse beruhen auf Zufallsauswahl (Sortition) und Quoten, um ein Mini-Abbild der Bevölkerung zu schaffen – im angelsächsischen Raum wird dies als «Mini-Public» bezeichnet. Die OECD (2020, S. 33–36) hebt hervor, dass dadurch Gruppen beteiligt werden, die sonst kaum Gehör finden: jüngere Menschen, Personen mit geringerer Bildung, Menschen mit Behinderungen oder ohne Staatsbürgerschaft. In Kanada wurden in einem Bevölkerungsrat gezielt junge Erwachsene eingebunden, um politische Themen im Bereich der Digitalisierung aus ihrer Perspektive zu beraten – ein Input, der sonst in der klassischen Politik oft fehlt.

Für die Schweiz ist dies besonders relevant: Der Beitrag «Wie lösen wir das Repräsentationsproblem in der Schweiz?» zeigt, dass das Parlament die Bevölkerung weder in Bezug auf Geschlecht, Alter, Bildung noch Migrationshintergrund oder Behinderung abbildet. Deliberative Verfahren könnten diese Lücke schliessen und so zu einer inklusiveren Agenda-Setting- und Entscheidungsbasis beitragen.

Unter deliberativen Bedingungen entstehen laut OECD (2020, S. 95–99) selbst in politisch homogenen Gruppen weniger Echokammern, da Moderation, strukturierte Informationen und Perspektivwechsel integraler Bestandteil des Prozesses sind. In Finnland führte ein Bevölkerungsrat zu Migrationsthemen dazu, dass Teilnehmende mit negativer Grundhaltung signifikant toleranter wurden (Grönlund et al., 2015). In den USA zeigte der Bevölkerungsrat America in One Room (Fishkin et al., 2021), dass Teilnehmende nach viertägiger Deliberation weniger parteipolitisch polarisiert waren und komplexere Sichtweisen entwickelten.

Für die Schweiz zeigen aktuelle Befunde, dass Themen wie Migration, die Unterstützung der Ukraine und Pandemie-Massnahmen besonders stark emotional polarisieren. Gleichzeitig erachten 76 % der Bevölkerung den Austausch mit politisch Andersdenkenden als wertvoll (vgl. Teil 1 der Polarisierungsstudienreihe von Pro Futuris). Deliberative Formate wie Bevölkerungsräte können hier ansetzen, indem sie geschützte Räume für konstruktiven Austausch schaffen und potenziell affektive Polarisierung abbauen: «[d]irekter Austausch zwischen unterschiedlichen Menschen kann [...] zu einem Abbau von Stereotypen und negativen Gefühlen führen, solange er auf Augenhöhe erfolgt» (Teil 2 der Polarisierungsstudienreihe von Pro Futuris, S. 19).

Die Analyse der fünf Wirkungen zeigt:

Für die Schweiz bedeutet das: Deliberative Prozesse könnten das Zusammenspiel von direkter und repräsentativer Demokratie um eine dritte, verbindende Säule ergänzen. Sie könnten helfen, Reformblockaden zu lösen, gesellschaftliche Spaltungen zu überbrücken und politische Entscheidungsprozesse auf eine breitere Basis zu stellen. All das erscheint uns mit Blick auf die komplexen politischen Herausforderungen, sowohl auf nationaler Ebene als auch im geopolitischen Kontext, von grosser Bedeutung.

Die zentrale Frage lautet deshalb nicht mehr, ob deliberative Verfahren sinnvoll sind, sondern wie sie im Schweizer Kontext dauerhaft verankert werden können – im Einklang mit politischer Kultur, föderaler Struktur und direkter Demokratie.

Im nächsten Debattenbeitrag vertiefen wir die Frage der institutionellen Einbettung deliberativer Formate in der Schweiz. Wir diskutieren, welche Modelle realistisch umsetzbar sind, wie internationale Erfahrungen als Inspiration dienen können und welche spezifischen Rahmenbedingungen in der Schweiz beachtet werden müssen, um eine massgeschneiderte Lösung zu entwickeln.

.png)

.png)