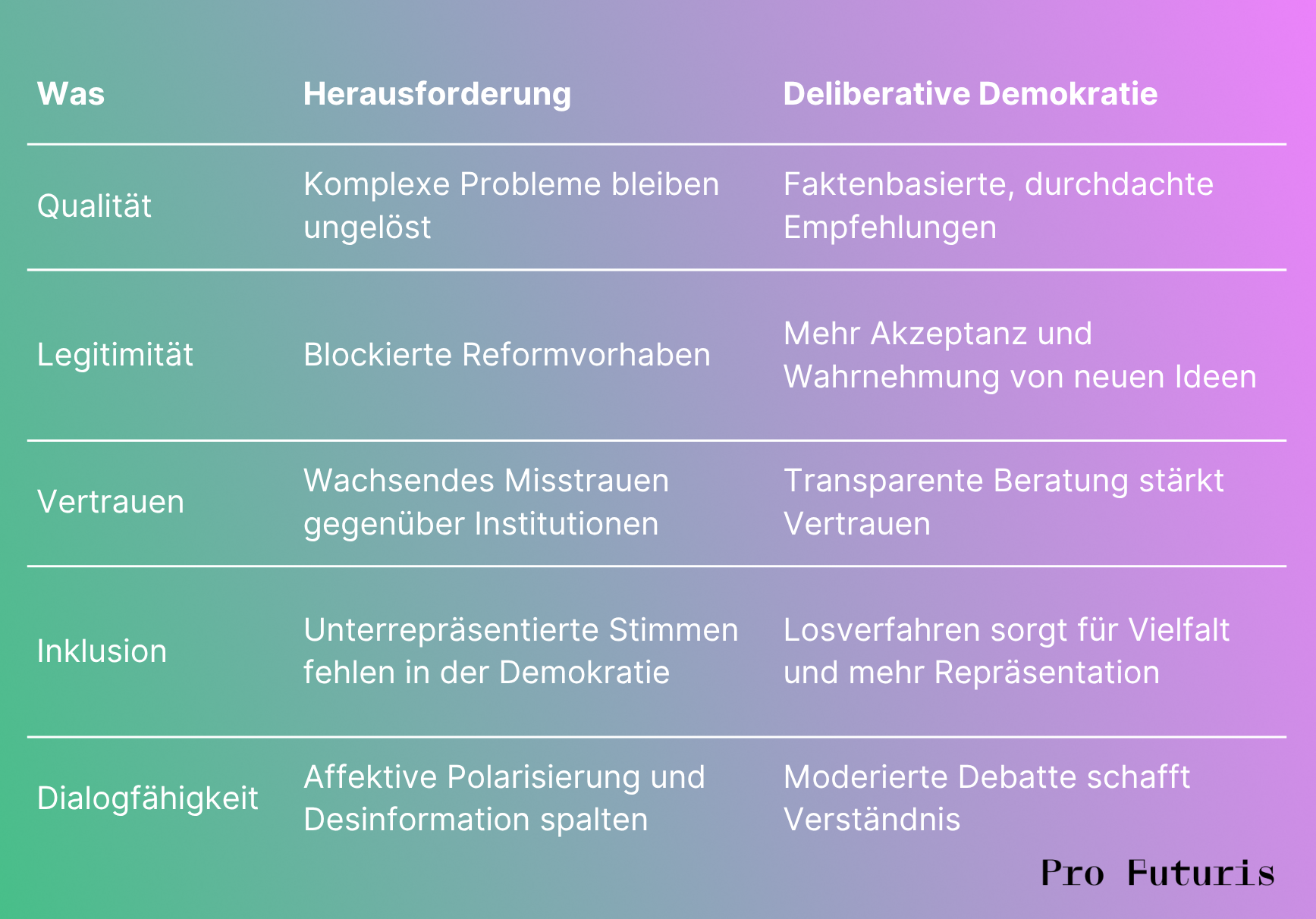

Dans le premier article de cette série Espaces démocratiques pour l’intelligence collective, nous avons montré que le potentiel des processus délibératifs en Suisse est important. De tels processus peuvent être appropriés pour compléter judicieusement notre système – précisément là où la recherche de solutions politiques est bloquée. Plus de quarante ans de recherche théorique et les enseignements pratiques tirés de diverses études de cas internationales relèvent cinq effets majeurs (OCDE, 2020; Bertelsmann Stiftung, 2020).

Les processus délibératifs créent des espaces structurés pour l’apprentissage, l’évaluation et l’élaboration commune de recommandations. Les analyses de l’OCDE montrent que les décisions politiques qui découlent de tels processus reposent plus souvent sur des faits, sont plus équilibrées et sont davantage tournées vers l’avenir que les décisions prises par des organes purement partisans. Le conseil de la population Convention Citoyenne pour le Climat en France (2019-2020) en est un exemple: 150 citoyennes et citoyens choisis au hasard ont élaboré 149 propositions détaillées pour résoudre la crise climatique, dont 146 ont été adoptées par le président Macron en tant que projets gouvernementaux. Une documentation officielle et exhaustive de l’État français montre dans quelle mesure et comment les recommandations du conseil de la population sont mises en œuvre. Au Canada également (Colombie-Britannique, 2004), un conseil de la population a élaboré un modèle complexe mais largement accepté pour la réforme du droit de vote, résultat de phases intensives d’apprentissage et de consultation (OCDE, 2020, pp. 60-65).

Pour la Suisse, ces constats semblent essentiels: le Baromètre de la démocratie 2023 de Pro Futuris a montré que seuls 41% de la population pensent que la politique peut trouver des solutions aux grands problèmes de notre époque. Des thèmes tels que la politique climatique, la prévoyance vieillesse ou la réforme du système de santé sont complexes et fortement polarisés, ce qui complique la mise en place de réformes largement acceptées et présuppose des décisions de principe basées sur des valeurs et des considérations morales. Les formats délibératifs pourraient créer ici des bases décisionnelles solides et viables allant au-delà des intérêts partisans.

L’OCDE démontre que des groupes représentatifs qui délibèrent sur des questions politiques augmentent la légitimité perçue des décisions fondées sur ces délibérations, même lorsque ces décisions sont controversées. Le cas de l’interruption de grossesse en Irlande en est un exemple classique: en 2016, le conseil de la population Citizens’ Assembly, composé de 99 membres, a préparé la votation populaire qui a finalement abouti à une modification de la Constitution. L’intégration transparente des recommandations de ce conseil dans le processus législatif par le Parlement et le gouvernement a été décisive (OCDE, 2020, pp. 87-91).

En Suisse, les référendums jouissent généralement d’une grande légitimité. Toutefois, en raison de la possibilité qu’un référendum soit lancé contre une loi votée par le Parlement, des réformes délicates sur le plan politique restent souvent bloquées, comme la politique européenne ou la réforme de l’AVS. Les formats délibératifs pourraient agir comme des consultations en amont du processus parlementaire afin de surmonter les blocages. Un groupe représentatif pourrait élaborer des options de réforme qui seraient mieux acceptées par l’électorat en cas de votation populaire, car elles reposeraient sur une large base participative.

Selon l’OCDE (2020, pp. 72-75), l’implication des citoyennes et citoyens dans des processus de consultation structurés renforce la confiance dans les institutions, car les décisions politiques ne sont ainsi pas prises «à huis clos», mais sont visiblement influencées par une population diversifiée. Dans l’est de la Belgique, la mise en place d’un conseil de la population permanent a permis d’accroître sensiblement la confiance des citoyennes et citoyens dans le Parlement régional. Des tendances similaires sont observées en Australie, où des panels de citoyennes et citoyens locaux ont amélioré l’acceptation de projets d’infrastructure controversés.

En Suisse, la confiance dans le système politique est élevée (54,1%, OFS 2022), mais inégalement répartie: selon la série d’études sur la polarisation de Pro Futuris et de la Fondation Mercator Suisse, certaines couches de l’électorat se méfient clairement du Conseil fédéral, du Parlement et de la justice. Cette série d’études montre en outre une corrélation entre une polarisation affective élevée et une faible confiance dans les institutions politiques et sociales ainsi qu’une plus faible appréciation des échanges avec des personnes qui pensent différemment (cf. première et troisième parties de la série d’études). L’évaluation du Conseil du futur U24 de Pro Futuris indique que la participation délibérative peut contrer cette tendance: après leur participation, les jeunes membres du Conseil du futur ont plus souvent indiqué avoir davantage confiance dans les institutions que ceux qui n’avaient pas participé au Conseil du futur U24 (Policy Analytics, 2024).

Les processus délibératifs représentatifs reposent sur une sélection aléatoire (tirage au sort) et des quotas afin de créer une image miniature de la population. Dans le monde anglo-saxon, on parle de «mini-public». L’OCDE (2020, pp. 33-36) souligne que cela permet d’impliquer des groupes qui ne sont guère entendus autrement: les jeunes, les personnes peu instruites, les personnes en situation de handicap ou les personnes apatrides. Au Canada, un conseil de la population a impliqué de manière ciblée des jeunes adultes afin de discuter de thèmes politiques dans le domaine de la numérisation de leur point de vue – une contribution qui fait souvent défaut dans la politique classique.

C’est particulièrement important pour la Suisse: l’article «Comment résoudre le problème de la représentation en Suisse?» montre que le Parlement ne représente pas la population en termes de sexe, d’âge, de formation, de statut migratoire ou de handicap. Des processus délibératifs pourraient combler cette lacune et contribuer ainsi à former une base pour une mise à l’agenda et une prise de décision plus inclusives.

Selon l’OCDE (2020, pp. 95-99), même dans des groupes politiquement homogènes, moins de chambres d’écho se forment dans des conditions délibératives, car l’animation, les informations structurées et le changement de perspective font partie intégrante du processus. En Finlande, un conseil de la population sur des thèmes liés à la migration a permis aux personnes participantes ayant une attitude négative de devenir nettement plus tolérantes (Grönlund et al., 2015). Aux États-Unis, le conseil de la population America in One Room (Fishkin et al., 2021) a montré qu’après quatre jours de délibération, les personnes participantes étaient moins polarisées sur le plan politique et développaient des points de vue plus complexes.

En Suisse, les résultats actuels montrent que des thèmes tels que la migration, le soutien à l’Ukraine et les mesures de lutte contre la pandémie polarisent très fortement les gens sur le plan émotionnel. Dans le même temps, 76% de la population considèrent que les échanges avec des personnes ayant des opinions politiques divergentes sont précieux (cf. première partie de la série d’études sur la polarisation de Pro Futuris). Les formats délibératifs tels que les conseils de population peuvent servir ici à créer des espaces protégés pour des échanges constructifs et à réduire les potentielles polarisations affectives: un échange direct entre des personnes différentes peut conduire à une réduction des stéréotypes et des sentiments négatifs, pour autant qu’il se déroule sur un pied d’égalité (deuxième partie de la série d’études sur la polarisation de Pro Futuris, p. 19).

Les éléments suivants ressortent de l’analyse des cinq effets:

Pour la Suisse, cela signifie que les processus délibératifs pourraient compléter l’interaction entre la démocratie directe et la démocratie représentative par un troisième pilier fédérateur. Ils pourraient aider à lever les blocages des réformes, à surmonter les divisions sociales et à élargir la base des processus de décision politique. Tout cela nous paraît d’une grande importance au regard des enjeux politiques complexes, tant au niveau national que dans le contexte géopolitique.

La question centrale n’est donc plus de savoir si les processus délibératifs sont judicieux, mais comment ils peuvent être ancrés durablement dans le contexte suisse, en accord avec la culture politique, la structure fédérale et la démocratie directe.

Dans la prochaine contribution au débat, nous approfondirons la question de l’intégration institutionnelle des formats délibératifs en Suisse. Nous discuterons des modèles réalisables, de la manière dont les expériences internationales peuvent servir d’inspiration et des conditions-cadres spécifiques à prendre en compte en Suisse pour développer une solution sur mesure.Im ersten Beitrag dieser Reihe «Demokratische Räume für kollektive Intelligenz» haben wir aufgezeigt: Das Potenzial für deliberative Verfahren in der Schweiz ist gross. Solche Verfahren können geeignet sein, unser System sinnvoll zu ergänzen – gerade dort, wo die politische Lösungsfindung stockt. Über vierzig Jahre theoretische Forschung sowie praktische Erkenntnisse aus diversen internationalen Fallstudien weisen auf fünf zentrale Wirkungen hin (OECD, 2020; Bertelsmann-Stiftung, 2020).

.png)

.png)