Les élections de renouvellement intégral des 246 membres du Parlement suisse ont lieu tous les quatre ans. La population, à l’exception des mineurs, des apatrides et des personnes sous «curatelle de portée générale», décide donc directement quelles personnes obtiendront et exerceront le pouvoir de décision politique pour les quatre prochaines années. Ces personnes sont élues pour représenter les opinions, les besoins et les intérêts des électrices et électeurs et les faire valoir dans le processus législatif. Mais la population est-elle bien représentée au Parlement, qui a entamé sa première session il y a environ trois mois?

Disons-le d’emblée: la Suisse a un problème de représentation. C’est ce que montrent les évaluations statistiques des membres du Conseil national sur la base de critères tels que le sexe, l’âge, la formation, la répartition par région linguistique et le statut migratoire. En voici quelques chiffres:

Outre les facteurs susmentionnés, le problème de représentation du Parlement national est particulièrement évident si l’on considère l’âge des nouveaux membres du Conseil national. Le groupe d’âge des 18 à 35 ans est fortement sous-représenté. Ce groupe représente 27,1% de la population résidente, alors qu’il n’est représenté qu’à 7,3% au Parlement. En revanche, le groupe d’âge des 56 à 65 ans est fortement surreprésenté – le pourcentage de parlementaires de cet âge est environ deux fois plus élevé que dans la population (Tagesanzeiger, 21.11.2023). Une tendance qui tend encore à se renforcer, puisque le nouveau Parlement élu en 2023 a une moyenne d’âge de 49,7 ans, soit près d’un an de plus qu’en 2019 (49 ans).

Dans la première partie de notre série d’articles, nous nous sommes penchés de manière approfondie sur le problème de la sous-représentation de la population jeune et avons examiné de plus près les causes et conséquences possibles. Les jeunes n’ont pas suffisamment leur mot à dire dans les décisions politiques, alors qu’ils sont ceux qui doivent vivre le plus longtemps avec les conséquences de ces décisions.

La représentation est un pilier central du bon fonctionnement d’une société démocratique. La représentativité d’un parlement et les conséquences d’une faible représentation en politique se manifestent de différentes manières et peuvent avoir de multiples répercussions.

Pour Daniel Höhmann, chercheur spécialisé dans les parlements et la représentation de l’Université de Bâle, la représentativité a aussi un caractère symbolique . Dans une société ouverte, tous les groupes sociaux doivent pouvoir s’impliquer. Un parlement représentatif montre clairement que la politique est ouverte à différents intérêts et besoins. À cela s’ajoute le fait que les parlementaires, en tant que personnes publiques, exercent également une fonction de modèle. En tant que personnes à qui l’on peut s’identifier, ils peuvent également inciter d’autres personnes à participer (SWI swissinfo.ch, 3.11.2023). Enfin, une plus grande représentativité peut aussi signifier une plus grande confiance dans la politique. «Lorsque les parlementaires ont vécu des expériences, des problèmes et des situations de vie similaires aux nôtres, nous avons davantage confiance dans le fait qu’ils s’engagent pour nos préférences et nos problèmes», déclare Daniel Höhmann (SWI swissinfo.ch, 2023).

Du point de vue de l’ensemble de la société, la stabilité et la cohésion sociale peuvent également être des arguments en faveur d’une plus grande représentativité. Plus les différentes composantes de la société sont impliquées dans le processus politique, plus il est possible d’éviter les tensions sociales et de renforcer la cohésion.

La représentation joue un rôle prépondérant dans la définition de l’agenda, c’est-à-dire la phase du processus politique au cours de laquelle un problème incite concrètement à agir (cf. Jaquet, Sciarini et Varone 2019). Ainsi, les problématiques «oubliées» des groupes marginalisés sont plus susceptibles d’être abordés sur la scène politique au sein de parlements très diversifiés (SWI swissinfo.ch, 3.11.2023).

À la faible représentativité du pouvoir législatif s’ajoute un autre problème: la société porte un regard inquiet sur l’avenir et croit de moins en moins que la sphère politique parviendra seule à répondre à des questions politiques urgentes.

La population résidente suisse est sceptique quant à la capacité du système politique à résoudre les problèmes, comme l’a montré le Moniteur de la démocratie 2023, élaboré par Pro Futuris en coopération avec l’institut de recherche gfs.bern. La moitié (50%) des personnes interrogées ne croient pas que les responsables politiques résoudront les défis à venir à l’horizon 2050. Une nette majorité (67%) estime même que ces derniers sont eux-mêmes responsables des «problèmes du système politique» (Moniteur de la démocratie 2023, p. 41).

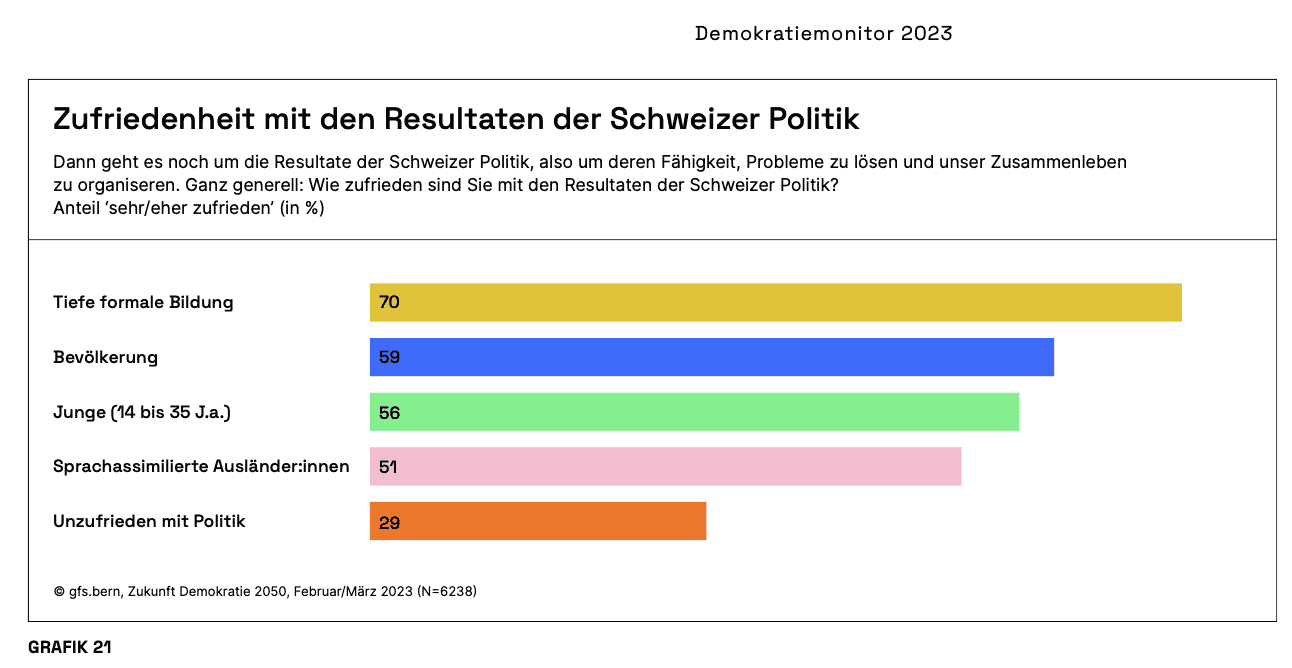

Un indicateur important pour mesurer la fonctionnalité de notre démocratie est l’accent mis sur les résultats – c’est-à-dire les outputs concrets – des processus démocratiques. Le Moniteur de la démocratie 2023 s’intéresse à la perception de l’output de notre démocratie issue d’un sondage représentatif auprès de la population. Une majorité de 59% des personnes interrogées est globalement plutôt satisfaite ou satisfaite des résultats de la politique suisse. Il est intéressant de noter que la population jeune (56%) est moins satisfaite des résultats de la politique que l’ensemble de la population résidente, tout comme d’autres groupes sous-représentés tels que les personnes étrangères linguistiquement assimilées.

Sur la base de ces résultats, nous pouvons conclure que certains groupes de la population moins représentés en politique sont globalement aussi plus insatisfaits des résultats de la démocratie. Jusqu’à ce que d’autres recherches soient menées, le lien exact entre le facteur de représentation et la satisfaction à l’égard des résultats de la politique reste toutefois relativement flou. Certes, il existe des études sur l’influence d’un rôle plus actif des institutions politiques sur le sentiment d’implication politique des groupes de population faiblement représentés tels que les jeunes et sur son intensité (Stockemer et Sundström 2018). Le pessimisme croissant face à l’avenir est le plus marqué chez les jeunes par rapport aux autres classes d’âge, comme le montre le baromètre des générations 2023. Mais une question se pose: les jeunes seraient-ils plus satisfaits des résultats de la politique s’ils y étaient mieux représentés? Par ailleurs, une meilleure représentation en politique aurait-elle pour conséquence que les jeunes se tournent à nouveau davantage vers notre démocratie et y participent?

Des indices tirés d’une étude du Centre pour la démocratie d’Aarau (ZDA) de l’Université de Zurich suggèrent qu’une corrélation est tout à fait probable. Dans son enquête représentative auprès de la jeunesse «Les jeunes et la citoyenneté du futur», mandatée par la Commission suisse pour l’UNESCO, il ne peut être question d’une crise dans la participation des jeunes Suisses. En effet, environ 89% des jeunes interrogés sont globalement satisfaits de la démocratie suisse (ZDA 2023, p. 24).

Néanmoins, l’étude donne des indications sur les problèmes à l’origine de la faible participation des jeunes. Si 71% environ des jeunes interrogés indiquent encore faire confiance au Conseil fédéral, le pourcentage tombe toutefois à 59% lorsqu’ils sont interrogés sur leur confiance dans le Parlement. À la question de savoir s’ils font fondamentalement confiance aux partis politiques, seuls 38% des jeunes répondent par la positive (ZDA 2023, p. 22).

En Suisse, nous ne pouvons donc en aucun cas parler d’une crise fondamentale de l’État et de la démocratie. Mais la démocratie directe en Suisse a réellement besoin de développer sa boîte à outils pour remédier au manque de représentation et à l’effritement de la confiance dans ses performances. En effet, les référendums, les initiatives populaires et les pétitions en tant qu’instruments de démocratie directe complémentaires au Parlement ont eux aussi leurs limites lorsqu’il s’agit d’accroître la représentation.

Principalement parce qu’ils sont chers et que peu de groupements politiques sont capables de participer à un référendum ou de prendre des initiatives (cf. NZZ 31.7.2021). Les groupes marginalisés, en particulier, ont moins de ressources pour participer efficacement à la démocratie directe – pour autant qu’ils en aient le droit. En Suisse, les pétitions sont en principe ouvertes à toutes et à tous, mais servent souvent de «véhicule de campagne électorale pour les politiciens établis», comme le montre une analyse de Swissinfo (SWI swissinfo.ch, 25.5.2021).

Les conseils citoyens sont un instrument approprié pour octroyer une meilleure représentation aux prises de décisions politiques. Leur atout est la sélection aléatoire à plusieurs niveaux des personnes participantes, pour constituer une image aussi représentative que possible de la population. Des citoyennes et citoyens sont tirés au sort à partir du registre d’état civil et invités à s’inscrire au conseil citoyen. À partir de toutes les personnes inscrites, un groupe est constitué à l’aide d’un algorithme de sélection qui représente leur population de la manière la plus représentative possible selon certains critères.

Ces critères varient d’un conseil à l’autre, mais comprennent généralement le sexe, l’âge, la formation et le statut migratoire. Les répartitions démographiques au sein d’un conseil citoyen reflètent le plus fidèlement possible les répartitions au sein de la population. Ainsi, alors que le Parlement ne reflète pas suffisamment la population résidente de la plupart des catégories démographiques, un conseil citoyen se distingue par sa répartition quasi représentative.

Une autre caractéristique d’un conseil citoyen est la délibération, une «forme de prise de décision entre pairs fondée sur l’échange d’arguments» (définition du Bundesamts für politische Bildung in Deutschland bpb, l’Office fédéral allemand pour l’éducation politique). Grâce à cette méthode axée sur la recherche de solutions, les conseils citoyens sont particulièrement adaptés aux défis politiques et sociétaux difficiles à résoudre dans le système politique actuel et qui suscitent un débat polarisé.

Par ailleurs, le fait que les citoyennes et citoyens entament un dialogue constructif, sur une longue période, avec des personnes qui pensent différemment et élaborent ensemble des propositions de solutions politiques renforce la compréhension et la confiance dans la politique et dans le rôle qu’ils ont à y jouer.

À l’inverse, la sphère politique perçoit mieux la population et ses préoccupations, et identifie ainsi des solutions susceptibles d’obtenir une majorité. Dans ce contexte, les conseils citoyens sont considérés comme des organes consultatifs qui complètent les instruments politiques existants, sans toutefois les remplacer. Dans les pays dotés de formes de démocratie directe, les conseils citoyens peuvent également être concrètement liés à des votations populaires ou des référendums, et inviter l’ensemble des citoyennes et citoyens ayant le droit de vote à se prononcer sur les décisions du conseil citoyen ou leur transmettre les recommandations du conseil avant un référendum.

En Suisse, quelques conseils citoyens ont déjà eu lieu aux niveaux communal et cantonal. L’année dernière, l’«Assemblée Citoyenne pour une politique alimentaire» a mené le premier conseil citoyen national. Et sous le nom de «Conseil du futur U24» s’est tenu le premier conseil citoyen pour une cohorte d’âges donnée en Suisse. Porté par la Société suisse d’utilité publique (SSUP) et la Commission suisse pour l’UNESCO (CSU), le projet s’est concentré sur la catégorie d’âge des 16-24 ans, car celle-ci est fortement sous-représentée en politique.

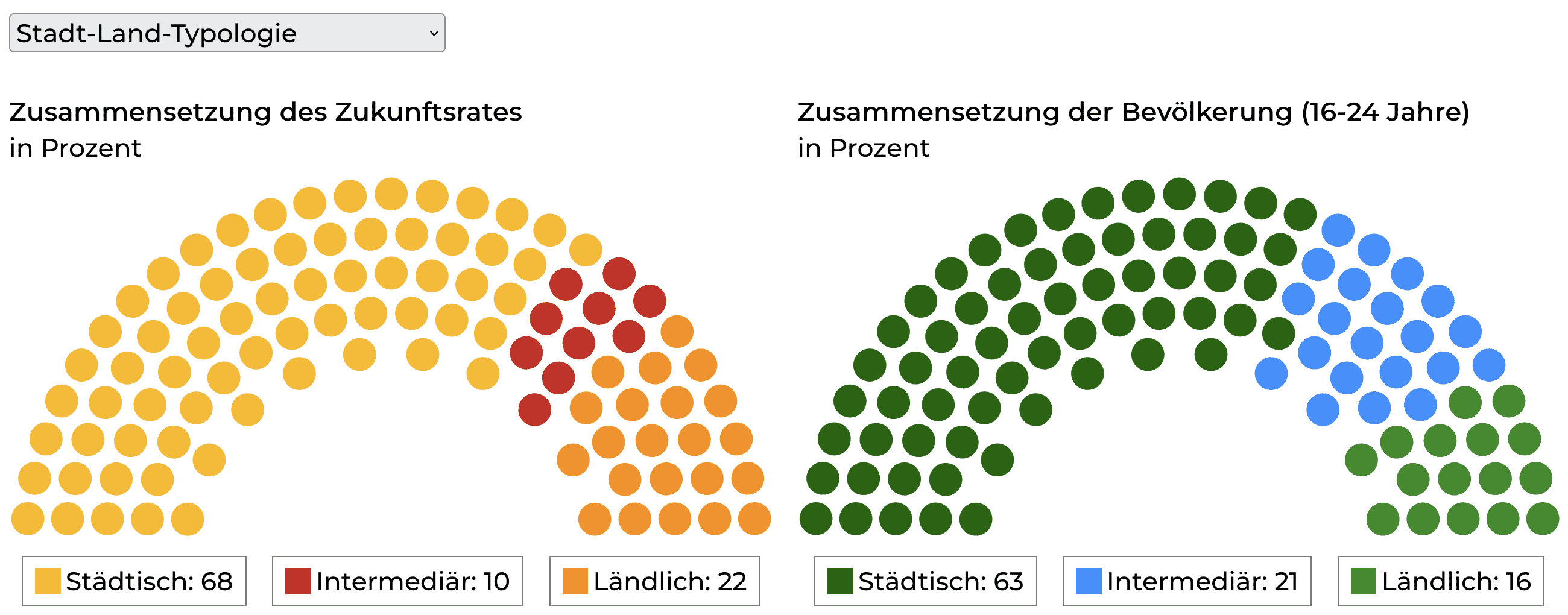

Afin de déterminer la problématique le plus pertinente à ce moment-là pour cette cohorte d’âge, une enquête représentative a été menée dans toute la Suisse auprès des 16-24 ans. Plus de 40% des personnes interrogées ont choisi comme question prioritaire la «santé mentale», avant des thématiques telles que la durabilité, la formation ou encore la migration. Entre septembre et novembre 2023, quelque 80 jeunes tirés au sort se sont réunis autour de ce thème. Ces 80 jeunes sont assez fidèlement représentatifs de leur cohorte d’âge en termes d’âge, de sexe, de formation, de nationalité, d’orientation politique, de handicap, de région géographique et de répartition ville-campagne.

Pendant trois week-ends à Zurich, Lausanne et Locarno, les quelque 80 jeunes participants et participantes ont élaboré ensemble des recommandations d’action sur la question suivante:

En analysant de plus près les recommandations d’action du Conseil du futur U24, on constate que bon nombre des revendications visent à orienter davantage le système de santé vers la prévention. À peine 2% des dépenses de santé sont actuellement consacrées à ce domaine. La loi sur la prévention a échoué de justesse il y a plus de 10 ans, à l’automne 2012, après sept ans de travail préparatoire au Conseil des États. «Elle partage ainsi le même sort que de nombreuses autres interventions dans le domaine de la santé» (Promotion Santé Suisse, 2013).

Avec ces recommandations, les jeunes demandent aux responsables politiques de définir enfin une loi nationale sur la prévention des maladies psychiques comme base légale. Mais les exigences en matière de prévention et visant à freiner l’augmentation des maladies psychiques, en particulier chez les jeunes, ne sont actuellement que peu entendues par les responsables politiques. Par exemple, la Confédération et le Parlement ont refusé une augmentation du crédit pour la protection et les droits de l’enfant sous la forme de la hotline 147.

Le Conseil du futur U24 est ainsi un exemple de la manière dont de nouveaux formats démocratiques, tels qu’un conseil citoyen, peuvent améliorer considérablement la représentation démocratique. Le projet montre également qu’un tel processus de conseil peut jouer un rôle prépondérant dans la définition de l’agenda politique et apporter de nouvelles propositions de solutions au débat, renforçant ainsi le sentiment de participation.

Il faudra encore montrer de manière plus approfondie comment de tels conseils citoyens peuvent redonner aux personnes résidant en Suisse, et en particulier aux jeunes, le goût de notre culture démocratique unique au monde. Au final, cela profitera également à nos possibilités de participation traditionnelles telles que le vote et les élections!

.png)

.png)