Viele von uns haben in den letzten zwei Jahren harte Diskussionen in der Öffentlichkeit, unter Freunden und am Familientisch zum Umgang mit Corona erlebt: In einer Umfrage im Oktober letzten Jahres gaben über 60 Prozent der Befragten an, in Konflikte rund um Corona involviert zu sein; knapp mehr als 50 Prozent sagten, sie hätten Konflikte im engen privaten Umfeld erlebt und 30 Prozent haben wegen solchen Meinungsverschiedenheiten Beziehungen zu engen Bezugspersonen abgebrochen (Sotomo, 2021).

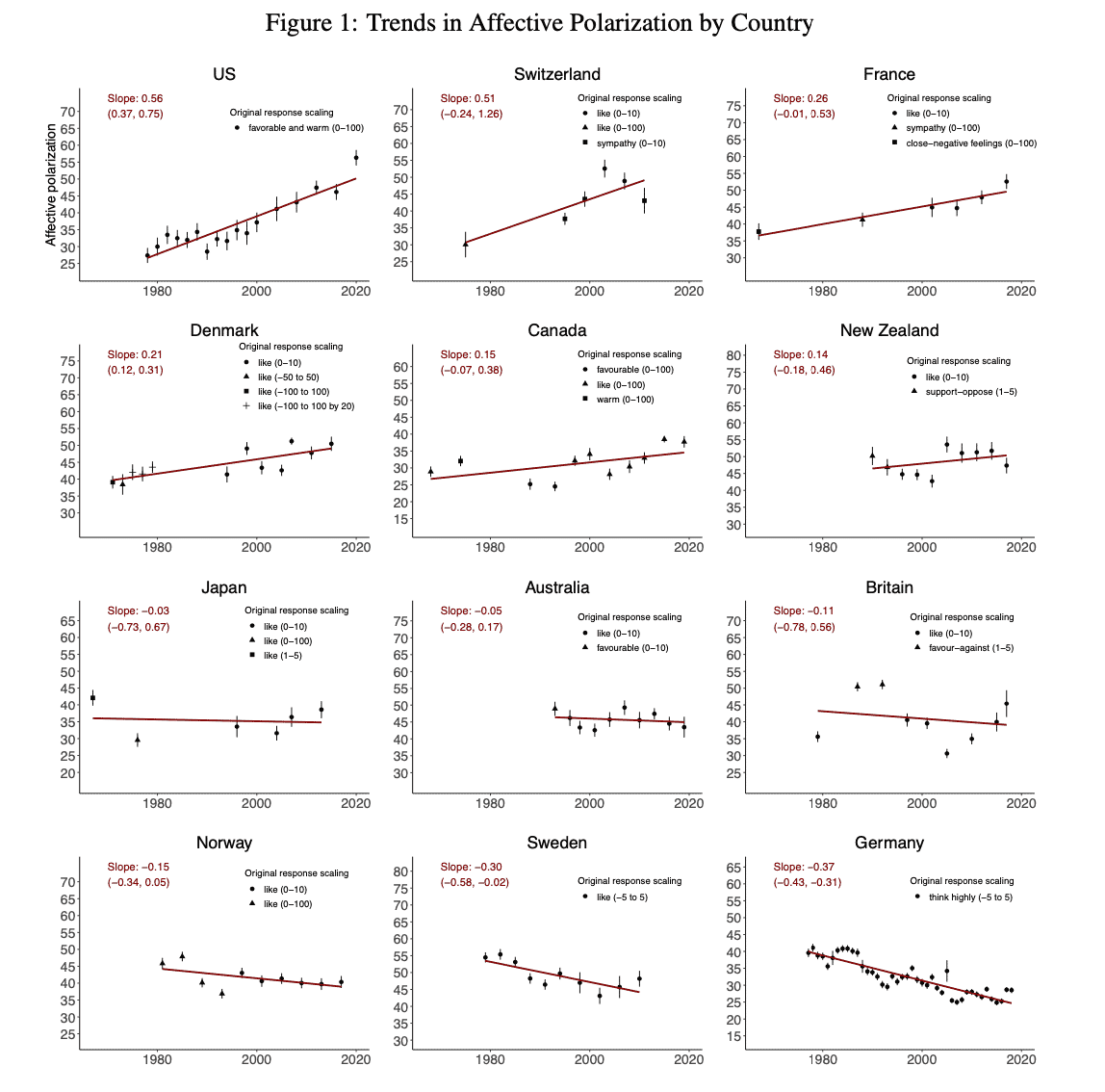

Dass Auseinandersetzungen zu politischen Fragen zunehmend ins Private schwappen, könnte Ausdruck eines länger andauernden Trends sein. Schon vor der Corona-Pandemie war die Schweiz im Vergleich zu anderen westlichen Staaten vergleichsweise stark affektiv polarisiert. Dies bedeutet, dass in der Schweiz im internationalen Vergleich besonders viele Menschen negative Gefühle gegenüber politischen Parteien (und indirekt deren Mitgliedern) hegen, die sie nicht wählen (Vgl. dazu die Studien von Boxell et al, 2022 sowie Gidron et al, 2019 / 2022, die nationale Umfragen vergleichen, welche messen, inwiefern Menschen Sympathien oder Antipathien gegenüber anderen politischen Gruppen haben).

Affektive Polarisierung äussert sich in der Tendenz, dass wir uns in Gruppen Gleichgesinnter zurückziehen. Zu einem gewissen Grad machen wir das alle. So nachvollziehbar diese Dynamik des Rückzugs ins Vertraute ist, so schädlich ist sie für eine demokratische Gesellschaft, da sie oft mit der Ablehnung Andersdenkender einhergeht. Denn je weniger wir uns mit den «Anderen» auseinandersetzen, umso höher ist das Risiko, dass wir uns einfache Feindbilder zurechtlegen, andere Menschen als Feinde betrachten, ihre Weltsichten missverstehen, und ihre Wünsche als illegitim betrachten (vgl. u.A. Haidt, 2016).

Mit steigender affektiver Polarisierung droht die gesellschaftliche Debatte zu einem Kampf verfeindeter Lager zu verkommen, wie dies in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Ein Lagerkampf mit toxischer Streitkultur, in der Angst, Wut, Ablehnung, Ekel und Misstrauen dominieren und in der viele Menschen stark davon angetrieben sind, der jeweils anderen Seite Schaden zuzufügen (vgl. Ripley, 2021; Coleman, 2021; Klein, 2020).

Je stärker Gruppenidentitäten unsere politischen Entscheide bestimmen, umso schwieriger wird es, trotz unterschiedlicher Ansichten tragfähige Kompromisse zu finden. Starke affektive Polarisierung ist für alle Demokratien Gift. Für die schweizerische Konkordanzdemokratie, die nur handlungsfähig ist, wenn sich die wichtigen Akteure zusammenraufen können, ist sie besonders gefährlich.

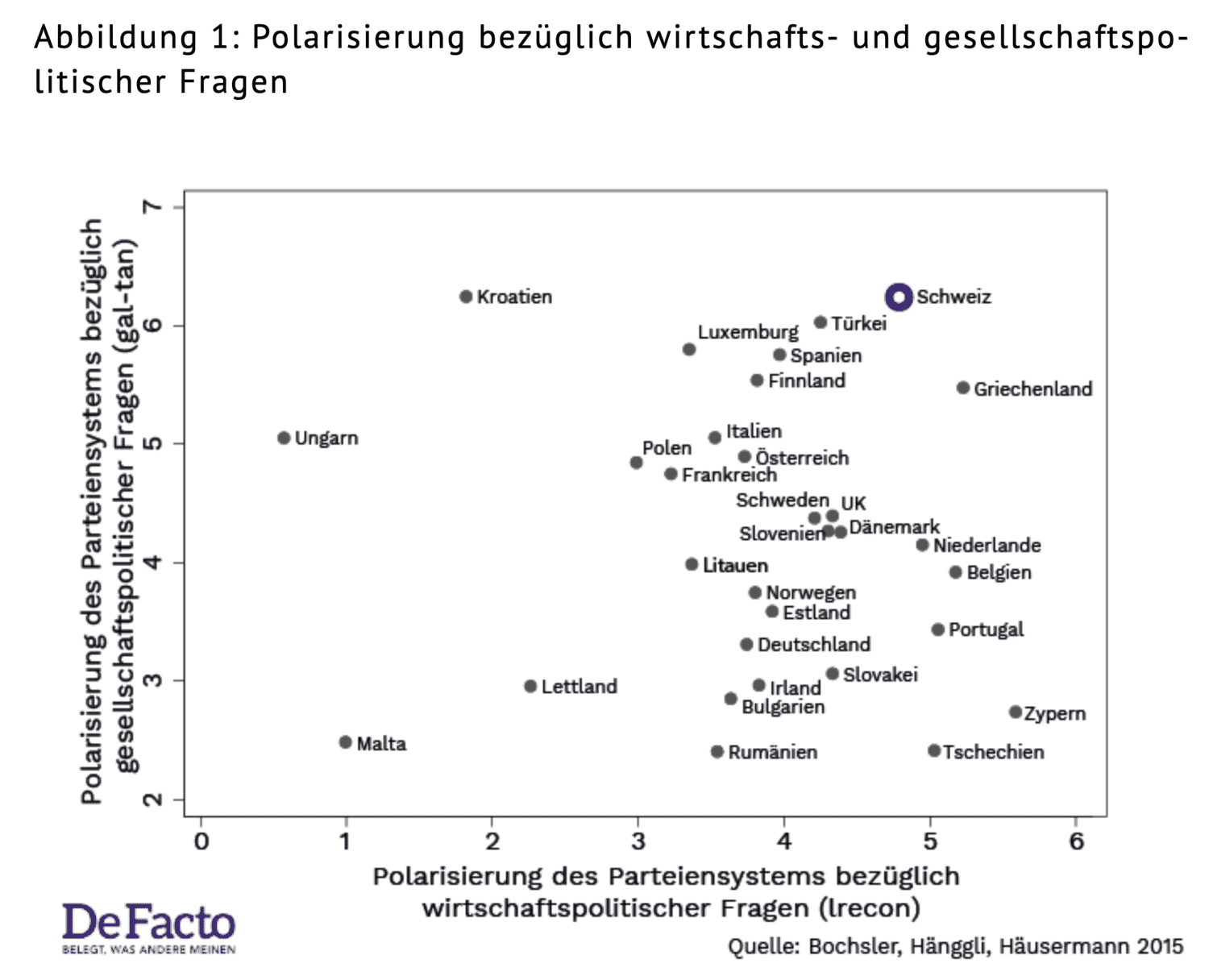

In der Schweiz ist nicht nur die affektive Polarisierung vergleichsweise hoch. Auch die politischen Positionen der Schweizer Parteien liegen im europäischen Vergleich besonders weit auseinander (Bochsler et al., 2015: Kriesi, 2015). Ideologische Differenzen sind die Grundlage jeder Demokratie, denn sie widerspiegeln die vielfältigen Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung. Ist die ideologische Polarisierung aber so stark ausgeprägt wie in der Schweiz und betreiben auch Regierungsparteien ausgeprägte Oppositionspolitik, kann die kollektive Handlungsfähigkeit Schaden nehmen. Das Resultat: wichtige Reformen bleiben auf der Strecke (Häusermann, 2017; GfS Bern, 2022).

Im Unterschied zu den stark polarisierten Schweizer Parteien ist die Schweizer Wählerschaft im europäischen Vergleich eher homogen: Die politischen Vorstellungen der Schweizerischen Wählerschaft klaffen weniger stark auseinander als etwa die politischen Vorstellungen der französischen, deutschen, oder englischen Wählerschaft (Armingeon und Engler, 2015).

Wie ist das zu erklären? Ein Teil der Antwort ist wohl in unserer halbdirekten Demokratie zu finden. Da wir alle drei Monate dazu aufgerufen sind, unsere Meinung zu Sachfragen kundzutun, können wir uns zu politischen Fragen äussern, ohne uns zwingend einer Partei oder Ideologie zuzuordnen.

An den meisten Abstimmungssonntagen sind wir zwiegespalten. Wir freuen uns, weil ein Teil der Volksentscheide in unserem Interesse gefällt worden sind – und ärgern uns gleichzeitig über Abstimmungsergebnisse, die nicht in unserem Sinn sind.

Ganz anders das Bild in den USA, wo sich in den letzten Jahrzehnten zwei Politstämme herausgebildet haben, deren Mitglieder in verschiedenen Welten leben und sich einen erbitterten Machtkampf abliefern: auf der einen Seite die eher urbanen, kosmopolitischen, akademisch-geprägten Liberalen, auf der anderen Seite die eher ländlichen, religösen, und staatskritischen Konservativen. Im Lebensalltag wie auch in der Politik haben die beiden Lager immer weniger Berührungspunkte (Mason, 2018).

In der Schweiz klaffen keine Super-Gräben, die das Land in zwei fixe Lager spalten und dazu führen, dass sich zwei Hälften des Landes in sämtlichen politischen Fragen als Feinde gegenüberstehen. Vielmehr sind verschiedene politische Konfliktlinien gleichzeitig relevant: etwa zwischen sozioökonomischen Klassen, zwischen Progressiven und Konservativen, zwischen Kosmopolit:innen und Souveränist:innen, zwischen Staatsfreund:innen und Staatsskeptiker:innen, zwischen Stadt, Agglomeration und Land, zwischen der deutschen Schweiz, der Romandie und italienischen Schweiz, oder zwischen Geber- und Nehmerkantonen (vgl. uA. Hermann, 2015; Bonschier et al, 2021). Die Gräben der Schweiz überlagern sich. Keiner ist so dominant, dass er das Land in zwei fixe Lager zu spalten vermag.

Diese erste Analyse zeigt ein widersprüchliches Bild der Polarisierung in der Schweiz: In der Schweiz ist keine Mega-Spaltung zu konstatieren, die droht, das Land in zwei sich verfeindete Lager zu trennen. Affektive Polarisierung und ideologische Polarisierung der Parteien sind aber vergleichsweise hoch und drohen die Handlungsfähigkeit unserer Konkordanzdemokratie zu unterlaufen.

Dieser Blogbeitrag ist Teil einer Serie.

Dranbleiben: In den nächsten beiden Beiträgen vertiefen wir unsere Analyse der realen und vermeintlichen Spaltungen der Schweiz und fragen uns in Teil 2, wie es um die Debattenkultur und das kollektive Sense-Making steht.

.png)

.png)